湯煎米とはYUSENMAI

非常食にも「炊き立ての美味しさ」を!

⚫︎能登地震の避難生活を目の当たりにした管理栄養士×創業30年の米屋が作った“新しい形”の非常食。

⚫︎美味しさを閉じ込める真空パック×計量カップとして使える外袋。被災時を想定したパッケージを採用。

⚫︎家族のための備蓄から社員のための福利厚生まで。いざという時、"大切な人を守る備え"として。

【特許出願中】

能登半島地震で知った「災害時の“食”」のリアルThe Reality of Food During Disasters

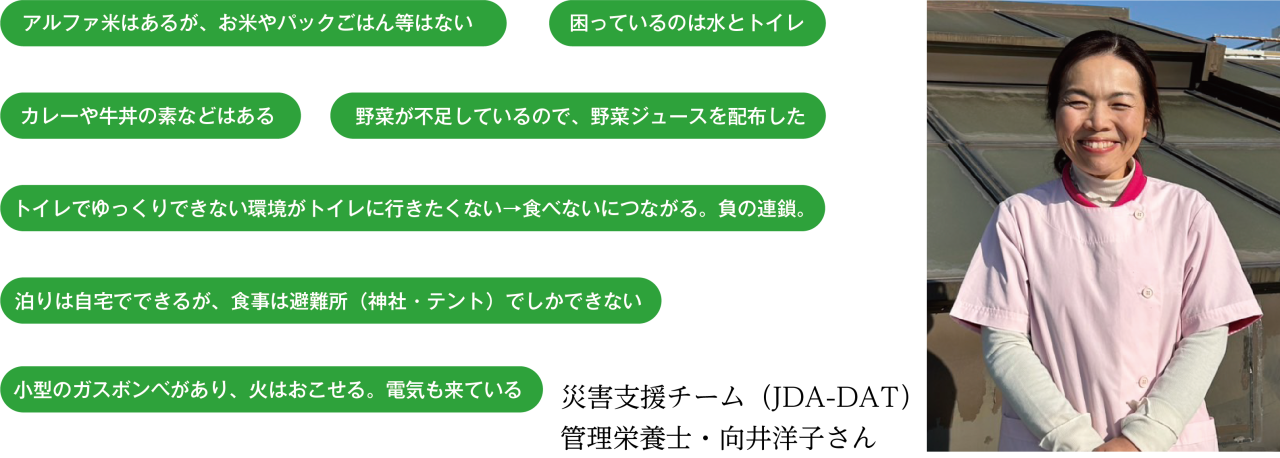

災害支援チーム(JDA-DAT)が聞いた生の声

キッチンに漂う、炊き立てのお米の香り。

一口食べれば、口の中に広がる豊かな味わい。

家族の笑顔と「美味しいね」「おかわり!」という会話。

幸せな日常はひとたび災害に見舞われ、避難生活に入れば、瞬時に失われてしまいます。

弊社の取引先に勤めておられる管理栄養士・向井洋子さんは、2024年1月に起きた能登半島地震の被災地に、災害支援チーム(JDA-DAT)の1人として参加。

現地の状況を自分の目で見、被災者の方々の生の声を直接聞いて来られました。

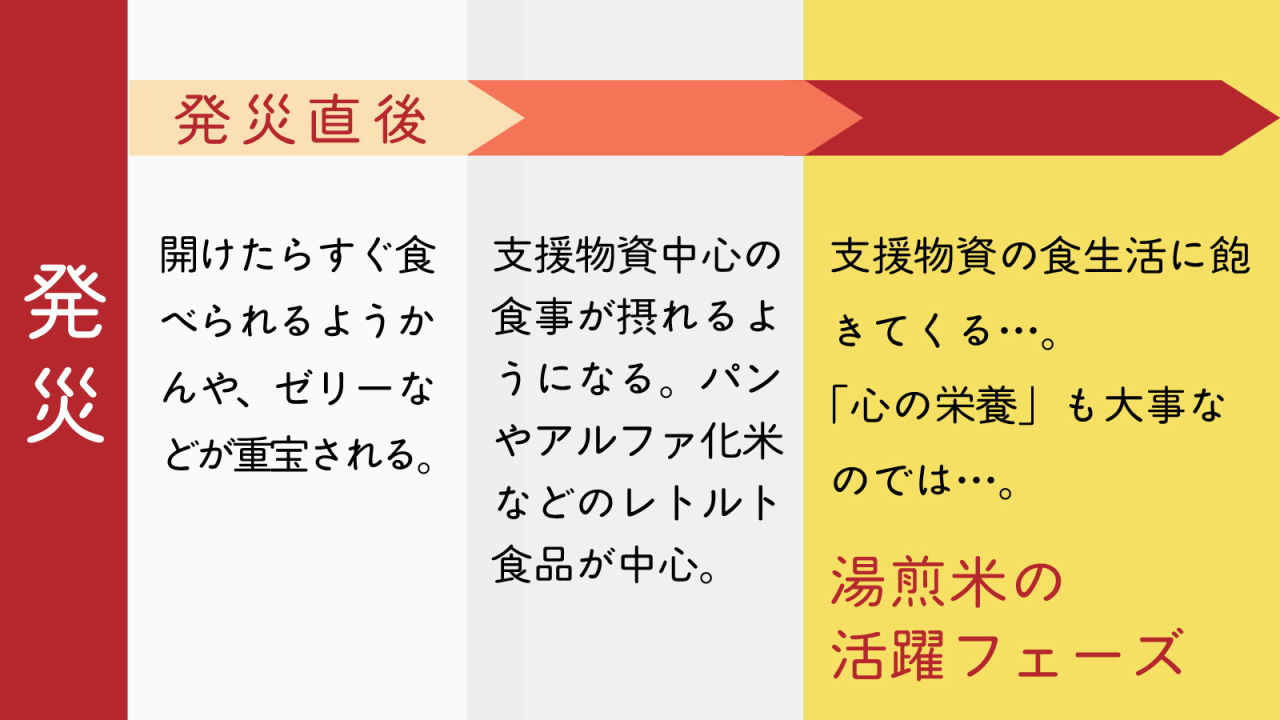

フェーズ1:一口ようかんやチョコレート。またはカロリーメイトのような栄養調整食品

災害の規模にもよりますが、災害が起きてから1日目は、各所からの情報が入らないため、事態が把握できません。その不安からか、なかなかお腹も空かないそうです。それでも『食べなければ』という思いから、封を開けて手軽に食べられる物が重宝されます。

フェーズ2:手軽に食べられる救援物資が届き始め、電気が通り始める。

ようやく情報が入って事態が把握できるので、空腹を感じるようになります。今までの災害ではパン類が届き始める時期でもあります。封を開けて手軽に食べられる物・手軽に食べられる救援物資や備蓄物資を食べることが多くなります。

フェーズ3:水などの救援物資が届き始め、元の生活を望む声が多く聞かれる。

落ち着いてトイレができないなどのストレスから、簡易的な食事であれば摂らないと言う方も見られました。しっかりしたいつもの食事・生活を求める方が増えてきます。

◆電気は復旧しているものの、水の確保が重要であり、節約しながら使用されているとのことです。また、水道管の被害状況によっては、依然として断水している地域もあるそうです。

◆お身体は元気でも、お仕事がないという問題に直面されている方が多くいらっしゃいます。職場が被災し、働く場を失われた方も少なくないとのことです。

◆普段関わることのない地域の方々との交流が生まれているそうです。

このような状況の中、湯煎米は時間を有効に活用しながら皆さまで調理できるため、非常に適していると考えられます。「時間は確保できる」という段階にある被災者の方々にとって、湯煎するという過程そのものが有意義な活動となり、自然と役割分担が生まれることでコミュニティの形成にもつながるとのことです。

湯煎米を通じて、支援物資だけでは得られない“手作りの食事”を取り戻し、被災された方々同士のコミュニケーションを促す一助となればと考えられます。

向井さんはその中で、被災時に人が最も求めるのは単なる「体の栄養」だけではなく、失われた日常から得る「心の栄養」なのかもしれないと気付いたそうです。手作りの食事には支援物資では得られない家庭の味があり、笑顔と元気を作る。そんな何気ない幸せを少しでも取り戻せないものか。

そんなお話を聞いた私たちは、芹沢さんと一緒に「米屋としてできることはないだろうか」と考えて、考えて、考え抜きました。

その結果、生まれたのが“米屋が作った湯煎米”です。

調理の時間がもたらす「日常」

吸水に30〜60分、湯煎に30分、蒸らすのに10分と、確かに調理には時間がかかります。

災害直後の緊急時には、もしかしたら向いていない商品かもしれません。

しかし、私たちはあえてこの「時間」を大切にすることが、新しい非常食には必要だと考えています。

なぜなら、お湯を沸かし、時間をかけて炊き上げる。

その工程自体が「かつての日常」であり、被災された方々の心の癒しになると信じているからです。

湯煎米のこだわりCommitment to YUSENMAI

利便性へのこだわり

⚫︎必要なきれいな水(飲料水)は210mlだけ

⚫︎電気不要の湯煎調理・湯煎の水は雨水などの飲めない水でもOK

⚫︎1パック2人前なのに、分厚い名刺ケース程度のコンパクトサイズで備蓄に最適

⚫︎内袋のビニール袋を食器に被せれば、洗い物が増えない

⚫︎ローリングストック(※)にも便利

※日常の食材を多めに購入し、古いものから使用。消費分を補充することで、常に一定量の備蓄を維持する方法。

⚫︎外袋の目盛り

開発において最もこだわったのは、外袋に刻んだ目盛りです。当初は真空パックだけの仕様でしたが、計量カップなどがない被災時の状況での調理を想定するのなら、目盛りは絶対に必要だと考えました。

おいしさへのこだわり

⚫︎保存料、添加物を一切使用せず、お米本来の素材だけを使用

⚫︎蒸気を閉じ込めることで、炊きたての香りが逃げない調理方法「パッククッキング」を採用

⚫︎水加減でお粥調理も可能

こんな方におすすめですRecommended for

万が一に備えておきたい方なら、一人暮らしの方にも、若いご夫婦にもぜひ手に取っていただきたい商品です。

特に避難生活で不自由を感じやすいお子様や高齢の方などがいるご家庭の備蓄や、そうしたご家庭への贈り物としておすすめです。

お子様のいるご家庭

避難生活は大の大人でも辛いもの。小学生までの小さいお子様や、食べ盛りの中高生のお子様にとってはなおさらです。そんな時「いつもの」炊き立てのご飯が食べられれば、それだけでお子様はもちろん家族みんなの表情が明るくなるはずです。

高齢のご両親がいるご家庭

年齢を重ねると、硬いものや飲み込みにくいものが増えがちです。しかし避難生活では、どうしても手に入る食品に限りがあります。そのため高齢の方の中には食べられるものが少なく、栄養不足になってしまう方もいます。湯煎米なら水加減でお粥も作れるため、歯や噛む力に不安のある方でも、しっかりと栄養を摂ることができます。

被災時に社員を守りたい企業様

湯煎米は大切な社員を守りたいという企業様にもおすすめしたい商品です。防災意識向上のためのツールや福利厚生として、有事に備えて配布しておいたり、社屋に備蓄しておいていざという時に配布したりと、活用方法は様々です。また500個以上の発注からオリジナルパッケージでのOEM生産も請け負っておりますので、企業の防災活動や広報活動のノベルティなどとしてもご活用いただけます。

湯煎米の作り方

おすすめの食べ方

湯煎米はそのままおかずなどと一緒に食べても美味しいですが、さらにひと手間かければもっと美味しく召し上がれます。

以下で紹介するのは、どれも被災時に手に入る食材を使えば作れて、かつ栄養やお米の旨みたっぷりのおすすめの食べ方です。